/REFLUX/ /HERZKAMMER/ /EATING DISORDER/ /PROTHESEN/ /NEUROSEN/ /KRUSTEN/ /NEURAL ENHANCEMENT/ /OSMOSE/ /GESAMTKÖRPERKUNSTWERK/ /PARASITEN/ /OFFENE BRÜCHE/

Text für das Online-Magazin Performap#10 im Anschluss an ein Symposium zum Thema bewegliche Architekturen an der HMT Leipzig.

REFLUX

Beim Wiederlesen deines Vortrags wird dir klar, dass es dich eigentlich viel mehr interessiert, von diesem Material ausgehend weiterzudenken anstatt deine Überlegungen über den Aufbau und Abbruch der vierten Wand zu vertiefen. Den gedanklichen Raum auszuweiten auf das Theatergebäude als Gesamtes und ergo auch auf dessen Verhältnis zum öffentlichen Raum, der es umgibt. Anhand deiner aktuellen, subjektiven Beobachtungen und Gedanken möchtest du die Art und Weise untersuchen, wie Theaterarchitektur sozialen Raum – sowohl nach innen, als auch nach aussen – formt und formen könnte.

Es ist dennoch interessant, den Bogen, den du anlässlich des Vortrages schlagen wolltest, als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen zu nehmen.

Am Anfang stand ein historischer Abriss zur europäischen Theaterarchitektur über das Theater der Antike, die mittelalterlichen Passionsspiele und schließlich das bürgerliche Illusionstheater des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Absicht war, in Erinnerung zu rufen, dass die Art und Weise, wie im deutschsprachigen Stadttheater größtenteils gearbeitet wird, ein 300-jähriges Relikt ist. Aber auch, dass es andere Formen – nach denen sich zum Beispiel auch die Avantgarde am Anfang des letzten Jahrhunderts sehnte – davor schon gegeben hatte.

Der Theaterraum hat sich also im Verlauf seiner Geschichte gewissermaßen verdichtet von weitaus offeneren Formen im Amphitheater oder auf dem Marktplatz zu einem hermetisch geschlossenen Bühnenraum in einer wiederum sehr auf sich selbst konzentrierten Architektur. Dies geht ganz offensichtlich einher mit der ganz allgemeinen, vorherrschenden Vorstellung von Raum in den jeweiligen Epochen: von einem antiken, relationalen Raum, der sich zwischen Mensch und Natur aufspannte, über einen im Verhältnis zum Metaphysischen stehenden, bis hin zur Raum-als-Kiste-Vorstellung von Darwin. Und obwohl sich die Grenzen dieser Kiste auf verschiedenen Ebenen seit dem Spatial Turn aufzulösen beginnen, fällt es uns in unserem alltäglichen Denken doch schwer, Raum nicht als etwas Abgeschlossenes, sondern als etwas Relationales, als Beziehung zwischen den Dingen wahrzunehmen. Dass ein Haus vier Wände und ein Dach hat, dass du ein kohärentes Individuum bist, dass ein Garten einen Zaun braucht, das alles sind äußerst starke soziale Konstrukte, die unser Mindset bestimmen und ein Umdenken erschweren. Und dabei beinhaltet dieser Shift von Grenzen zu Beziehungen ein derart großes politisches Potenzial!

BRÜCHE

Dies soll ein offener Text sein. Also kein geschlossener, keiner, der auf etwas schließt, der auf etwas hinausläuft, der einen großen dramaturgischen Bogen schlägt hin zu einer Schlussfolgerung. Sondern vielmehr ein immer wieder unter- und aufgebrochener Text, bei dem nach jedem Absatz weitergedacht werden kann oder sogar weitergeschrieben. Etwas, das sich um einen Mittelpunkt, einen Point of Interest, einen Kern herum aufbaut. Ein Text, wie ein Pilzmyzel oder wie eine Raumstation, wie die ISS, an die sich alle möglichen internationalen Module andocken können. Oder ein Text, der wie ein Gebäude ist, an dem immer weitergebaut wird. Ein Gebäude mit verschiedenen Eingängen und Wegen, welches sich aber um einen Kern herum aufgebaut hat. Wäre dies ein Theaterhaus könnte dieser Kern der Bühnenraum sein. Oder die Kantine. Oder das Haus hat einfach zwei Kerne, wie zwei Herzkammern. Sagen wir mal, dieser Text ist um diese zwei zentralen Räume herum aufgebaut: den Bühnenraum und die Kantine. Auf inhaltlicher Ebene wären das der Ort des Ereignisses einerseits und der Ort der Begegnung andererseits, wobei hier ja auch von einer unbedingten Überlappung dieser beiden Orte, dieser sozialen Räume, ausgegangen werden soll.

EATING DISORDER

Jedes Theater braucht eine richtig gute Kantine. Das klingt banal, das muss nicht aufgeschrieben werden, denkst du. Es ist aber tatsächlich so elementar wichtig, dass du es trotzdem aufschreibst: Dieser Ort kann so viel mehr, als lediglich Verpflegung bereitstellen. Das gemeinsame Essen, das Aufeinandertreffen von Gewerken, Ensemble, Gästen, Nachbarn – die Kantine muss in jedem Fall auch öffentlich zugänglich sein – ist ein extrem effektiver Katalysator für Kommunikation und Identifikation. Und dafür muss das Essen gut sein und der Kaffee, und am besten öffnet sich dieser sehr atmosphärische Raum direkt auf einen begrünten Innenhof. Es besteht kein Zweifel, dass sich das nachweisbar und potenziert auf die Qualität der Arbeit aller Beteiligten auswirkt. Kantinen müssten ebenso zentral in einem Theater verortet sein wie Bühnenräume und nicht im Untergeschoss und an ein Cateringunternehmen outgesourced oder schlicht weggespart. Das ist doch quasi eine kulturelle Essstörung. Essen und Trinken sollte ohnehin eine viel größere Rolle spielen an Orten, wo Kunst gemacht wird.

PROTHESEN

Heute Abend bist du beim ziellosen Surfen im Internet auf das National Theatre of Wales gestoßen. Ein sehr interessantes Konzept. Der größte Teil aller Theaterproduktionen im deutschsprachigen Raum findet im Stadttheater statt, in Häusern mit Guckkastenbühnen und Verwaltungstrakten. Nun kann man zu Recht bezweifeln, dass diese feste Architektur und die darin festgewachsene Institution die angemessene Form ist für eine zukünftige oder auch die gerade entstehende Kunst- bzw. Theaterpraxis. Es ist erstmal ein widersprüchliches Setting für eine Arbeit, die Grenzen überschreiten will, Strukturen und Konstruktionen in Frage stellen soll und so neue Gedankenräume schaffen kann. Dafür sollte vielleicht per se auf ein solches Haus verzichtet werden. Und genau das macht das National Theatre of Wales. Die besitzen nur noch ein Büro für eine künstlerische Leitung, kooperieren für jedes Projekt einerseits mit den dafür benötigten Leuten, bespielen aber auch immer einen anderen spezifischen Ort. Vom Flugzeug-Hangar über Nightclubs bis hin zum Strand von Cardiff. Eine Art Zwitterwesen aus freier Gruppe und Stadttheater, im Idealfall von beidem das Beste.

Es ist unbedingt notwendig, über solche viel freieren Formen nachzudenken, aber hier soll quasi vom Bestand aus gedacht werden. Denn Fakt ist auch, dass es diese Häuser und die darin enthaltene Infrastruktur nun mal gibt und wohl auch noch eine Zeit lang geben wird und du denkst, es ist im Sinne der Nachhaltigkeit auch richtig und konsequent, sich mit bestehenden Strukturen zu beschäftigen und über eine Veränderung und Erweiterung und Verschönerung und Verbesserung dieser nachzudenken. Vielleicht ist ja sogar eine Veränderung des Vorhandenen viel fruchtbarer, weil die alten, zu überwindenden Raumprinzipien als Widerstand vorhanden bleiben und man sich zum Überkommenen immer verhalten muss. Anders als wenn man komplett blank beginnt und Gefahr läuft, in alte Muster zu verfallen. So können die Brüche auch sichtbar gemacht werden, so werden die Modifikationen evident, weil sie in der bestehenden Struktur passieren.

Als ihr vor zwei Jahren mit zehn Künstler*innen ein leer stehendes Haus bespielen konntet, war das mit Abstand Faszinierendste, die bestehende Struktur zu durchbrechen. Zwischen den Zimmern, durch die Decke in den Dachstock, im Dach selbst. Überhaupt verkörpert diese Arbeit – gewissermaßen in Opposition zur Art Basel 2016 entstanden – deine Idee von Durchlässigkeit, Austausch und Überlagerung am besten. Was sicher daran liegt, dass sie außerhalb eines institutionellen Kontexts entstanden ist und schon per se grenzüberschreitend konzipiert war. Und deshalb denkst du, es macht weder Sinn noch Spaß in diesem Rahmen hier andere deiner – vor allem am Stadttheater entstandenen – Arbeiten zu präsentieren. Nicht weil sie schlecht waren, aber du hättest dir gewünscht, sie wären etwas radikaler geworden, um hier als verführerische Beispiele zu dienen.

NEUROSEN

Gestern Abend im Rahmen der Ruhrtriennale Black Privilege gesehen. PACT Zollverein ist ein sehr schöner Veranstaltungsort. Es stellt sich sofort die Frage nach kultureller Aneignung. Wie industrieromantisch die Seifen in den Kacheln ruhen, als würden am nächsten Morgen um 05:00 die Minenarbeiter wieder ihre Arbeit aufnehmen. Und dazu ein schlimm homogenes Expert*innenpublikum, welches nach dem abrupten Ende und der Bitte nicht zu applaudieren den Saal kaum verlassen wollte, als ob es besser als die Performerin wüsste, wann und wie das Stück zu Ende sein muss. Infolgedessen wieder mal darüber nachgedacht, wie viele Schwellen und Codes ein solcher Theaterabend hat. Haupteingang, Abendgarderobe, Foyer, Getränk an der Bar, Ticketkontrolle, Bühnenraum, zugewiesene Sitzplätze, Lichtwechsel, Stille, Darbietung, Applaus. Wie selbstverständlich und nahezu unbemerkt diese Reglementierungen von den Zuschauer*innen bedient werden. Und wie schmerzhaft dann doch der Verzicht ist. Wie der Abschluss des Abends durch den fehlenden Applaus plötzlich aufbricht und sich ein leichtes Unbehagen aus dem Bühnenraum ins Foyer ergießt. Diese sozial und rituell konstruierten Grenzen sind mindestens ebenso schwierig zu überwinden, wie räumliche Strukturen zu verändern sind. Wenn nicht noch schwieriger.

KRUSTEN

Im ICE den Film Florida Project geschaut. Die Farben sind der Wahnsinn. Sowieso ist der ganze Film richtig gut, aber die Ausstattung und die Locations, diese übertriebene Buntheit und die vielen verschiedenen Formen von Architektur und Materialien ist umwerfend. Wie italienisches Design der 1980er-Jahre: Gruppo Memphis. Diesen Eklektizismus in die grau-beigen Räume des Theaters bringen. Learning from Florida. More is more.

Und wenn die Theater bunter wären, müsste auch das Abo-Publikum nicht mehr nur Grau-Schwarz und Beige tragen, das würde diese Menschen vielleicht auch im Alltag befreien. Damit meinst du nicht, dass plötzlich alles aussieht, wie im Inneren einer Hüpfburg, aber etwas weniger heiliger Ernst und etwas mehr Spaß würde diesen Häusern guttun. Die Besucher kämen wie Bienen, die von einer besonders bunten Blume angezogen werden. Ich glaube, Kandinsky hat gesagt, das Theater sei ein pulsierender Magnet, leider sei es von einer starren Kruste umgeben. Er hat es wahrscheinlich etwas schöner gesagt.

Diese starre Kruste muss an einzelnen Stellen aufgebrochen, durchlässig gemacht werden, viel mehr Eingänge und Ausgänge müssen geschaffen werden, damit es nicht nur diesen einen repräsentativen Haupteingang gibt. Selbstverständlich ist diese Kruste vor allem eine Metapher für die tendenziell elitäre Bürgerlichkeit, die das Theater umgibt, aber es ist eben auch eine architektonische Kruste, deren dicker Sandstein diesen Magneten umschließt. Und weil das räumliche Öffnen ein viel praktischerer und pragmatischerer Vorgang ist, als das metaphorische Aufbrechen einer sozialen Struktur, kann ja damit mal begonnen werden. Denn es wird zwar der Raum von sozialen Verhältnissen geformt, umgekehrt beeinflusst die Raumstruktur aber auch die soziale Praxis.

NEURAL ENHANCEMENT

Gestern Nachmittag mit meinem Szenografiekollegen Dan Jakob in der Ausstellung von Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger im Tinguely-Museum in Basel gewesen. Beide hattet ihr die Badehose an, weil ihr danach im Rhein schwimmen gehen wolltet. Mit Badehosen ins Museum gehen, macht einfach gute Laune, aber wahrscheinlich macht Badehosen tragen sowieso gute Laune. Und Ausstellungen, wie die von Steiner/Lenzlinger eben auch. Das Einlasspersonal fordert euch auf, sich für einen der drei Eingänge – Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft – zu entscheiden und sofort ist klar: Hier darf man sich auf etwas einlassen. Und während du durch das silbern glänzende Futureportal gehst, schärfen sich deine Sinne und du denkst, dass Schwellen(handlungen) eben nicht ein Problem sind, sondern vielmehr eine Chance. Sich mithilfe dieser Transitionen auf das darauf folgende Ritual vorbereiten. Die Wahrnehmung muss auf eine höhere, lustvollere, aufnahmefähigere Ebene gehoben werden. Die Besucher*innen sollen dazu verführt werden, sich auf etwas einzulassen und die Neugier soll vielmehr durch Atmosphäre und räumliche Irritationen gesteigert werden, als mit einem Programmheft befriedigt.

OSMOSE

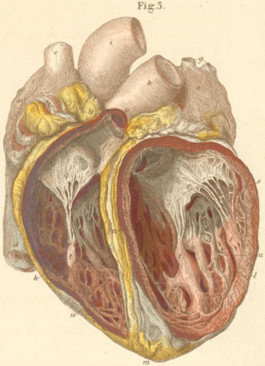

Heute das anatomische Museum der Universität Basel besucht. Missbildungen in Gläsern, Einzelne Organe, das Nervensystem. Irgendwann beschleicht dich das Gefühl, der eigene Körper löse sich irgendwie auf. Oder zumindest die Haut und du kannst in dich selbst hineinschauen, hineinspüren, weil du dir plötzlich all dieser Organe und Arterien und Lymphknoten bewusst wirst. Und dass das alles in ständiger Bewegung, in ständigem Austausch begriffen ist. Du begreifst dich nicht mehr als ein abgeschlossenes Subjekt, sondern als eine Zusammensetzung von Einzelteilen, die zueinander in einem Verhältnis stehen. Das kohärente Bewusstsein von dir selbst löst sich in seine Bestandteile auf, aber irgendwie ist das ein gutes Gefühl, weil es einen einerseits öffnet und gleichzeitig neu zusammensetzt. Dieses Verständnis von Körper in ein Raumverständnis transformieren.

Das Theaterhaus also als körperliches Gesamtkunstwerk begreifen, als Organismus, als eine Gesamtheit von Organen. Ein Körper, der unterschiedlichste Inhalte und Formen zusammenhält und zueinander in Relation setzt. Ein Gebäude, ein Ort, der sich immer wieder inhaltlich wie räumlich öffnet, sich ausdehnt, in die Stadt hinein, sich dann wieder zusammenzieht, auf sich selbst konzentriert, nur um im nächsten Moment wieder aufzuplatzen. Die Mauern nur noch eine semipermeable Membran, in ständiger Osmose begriffen, contentwise. Inhalte werden aufgesogen und ausgespuckt, in immerwährender Wechselwirkung mit der Öffentlichkeit. Wie ein wunderbares, sehr gutartiges Geschwür, das sich ständig verändert, in dauernder pulsierender Bewegung ist.

Theaterräume sollen also osmotische Räume sein, welche eine ständige Wechselwirkung ermöglichen, beziehungsweise erfordern. Besucher*innen tragen etwas hinein – ihre Erfahrungen, ihre Erwartungshaltungen, ihre Freunde – und nehmen irgendwann wieder etwas mit heraus, in veränderter Form. (Das Theater als Magen)

GESAMTKKÖRPERKUNSTWERK

Eigentlich möchtest du davon ausgehen, dass die Arbeit am Theater bedeutet, gemeinsam ein Kunstwerk zu erschaffen (was nicht heißt, dass sich alle Beteiligten als Künstler*innen begreifen müssen). Und zwar nicht die ca. zwei Stunden Theater, welche die Zuschauer*innen an der Premiere oder einem beliebigen Abend konsumieren, sondern der Gesamtprozess von Probebeginn bis zum fertigen Abend. (Die norwegischen Gesamtkunstwerkler Müller/Vinge haben mal gesagt, sie würden am liebsten nur proben und gar nie etwas zeigen.) Oder sogar bis zur letzten Vorstellung, bis zur Verschrottung (oder Umnutzung!) des Bühnenbilds. Oder noch besser: eine gesamte Spielzeit als einziges, großes Gemeinschaftskunstwerk begreifen. Die Aufführungen, die Proben, die Diskussionen, die Werkstattabgaben, Expert*innengespräche, das gemeinsame Mittagessen, alles. Das Spielzeitmotto wäre nicht mehr nur eine halbgare PR-Maßnahme, sondern eine wirkliche, inhaltliche Setzung für ein Jahr.

Und da stellt sich nun die Frage: Wie kann man diesem Anspruch räumlich gerecht werden? Welche spezifischen Eigenschaften können der bestehenden Theaterarchitektur hinzugefügt werden, um eine derartige Bespielung zu ermöglichen?

Let's get physical once more. Die Körper-Assoziation nochmals weiterdenken, die Organe, die Osmose, den Austausch. Die architektonische Kruste aufbrechen, das Haus durchlässiger machen zur Öffentlichkeit, zum Stadtraum hin. Mehr und unterschiedliche Zugänge (auch im inhaltlichen Sinne) mit divergenten Konnotationen, verschiedene Arten des Betretens und Verlassens. Und unterschiedliche Einsichten, Ausblicke und Transparenzen. Aber eben auch konkrete Erweiterungen, Auswüchse, räumliche Satelliten, kleine Bühnen und Pavillons, die für einen Monat auftauchen und wieder verschwinden wie die Windpocken.

Aber nicht nur nach außen, auch innerhalb des Organismus’ sollte das Gebäude durchlässiger werden, transparenter. Die Räume und ihre Bedeutungen sollten sich stärker überlagern und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Dies kann durch konkrete räumliche Veränderungen, aber auch durch temporäre Überschreibungen und Umnutzungen geschehen. Essen im Saal, Proben in der Kantine. Und das alles unter Beteiligung der Öffentlichkeit, der Besucher*innen, nicht permanent, aber vielleicht in einer Art Wellenbewegung von Öffnung und Konzentration. Vielleicht würde sich ja so auch die Zusammensetzung der Menschen innerhalb des Theaterkörpers endlich mehr der Realität und Diversität ausserhalb angleichen.

PARASITEN

Heute Morgen hast du bei der Kaserne Basel den Studierenden des Szenografie-Studiengangs beim Aufbau des Festivalzentrums für das Theaterfestival Basel zugeschaut. Eine Gerüstkonstruktion, im ersten Moment ziemlich grob, jedoch mit verschiedenen Folien durchspannt, opak, semitransparent, irisierend. Es entstehen unterschiedliche Durchlässigkeiten und Raumabfolgen. Vor allem aber ist es ein sehr effektives Beispiel temporärer Architektur und wäre nicht genau dies auch eine gute Art von Ausweitung, von Geschwür, durch das ein Theaterhaus wachsen kann? In der Expansionsbewegung schnell und billig aufzubauen, einfach erweiter- bzw. veränderbar. Festivalarchitektur zeigt also eine Methode und Strategie auf, wie sich das pulsierende Theater räumlich manifestieren kann. Baugerüste und -planen, aufgesägte Schiffscontainer, Festzelte und Pavillons usw. Flexible, mobile, parasitäre Raumvolumen, die sich um einen bestehenden Kern andocken, ausweiten, zusammenziehen oder wieder abfallen.

OFFENE WUNDEN

Ein Theater, das sich innerhalb weniger Tage in die Stadt ausbreiten kann, wie Archigrams Instant City, welche plötzlich aus der Luft auftaucht, sich entfaltet und wenig später wieder verschwindet. Nicht ohne den Ort, den sie belebt hat, zu infiltrieren und nachhaltige Spuren zu hinterlassen. Nun sind die Entwürfe Archigrams utopisch geblieben, als Inspiration aber umso wertvoller. Genauso wie künstlerische Umsetzungen wie die Oase No.7 von Haus Rucker, die Grafiken von Alain Bublex oder der Museumsparasit von Héctor Zamora. So würde die räumliche Form des Theaters auch stärker mit der darin gezeigten, flüchtigen Kunstform korrelieren, weil auch die Räume ephemer sein können und trotzdem Spuren hinterlassen. So hat auch die Wahl der Materialien einen weiteren entscheidenden, sagen wir, sozialen Aspekt, der über den praktischen hinausgeht. Denn nicht nur sind diese unedlen Elemente (Bauplane, Gerüste, Dachlatten etc.) günstig und flexibel, sie zeigen durch ihre konstruktive Offenheit und Unfertigkeit auch immer die Möglichkeit der Transformation und ---

Bildcredits auf www.performap.de